TMBと化学療法

免疫チェックポイント阻害剤以外とTMBの関係はよく注目されていますが、免疫チェックポイント阻害剤以外の化学療法とTMBの関係についての報告を探してみました。

免疫チェックポイント阻害剤とTMBの関係はすっかり有名になりましたが

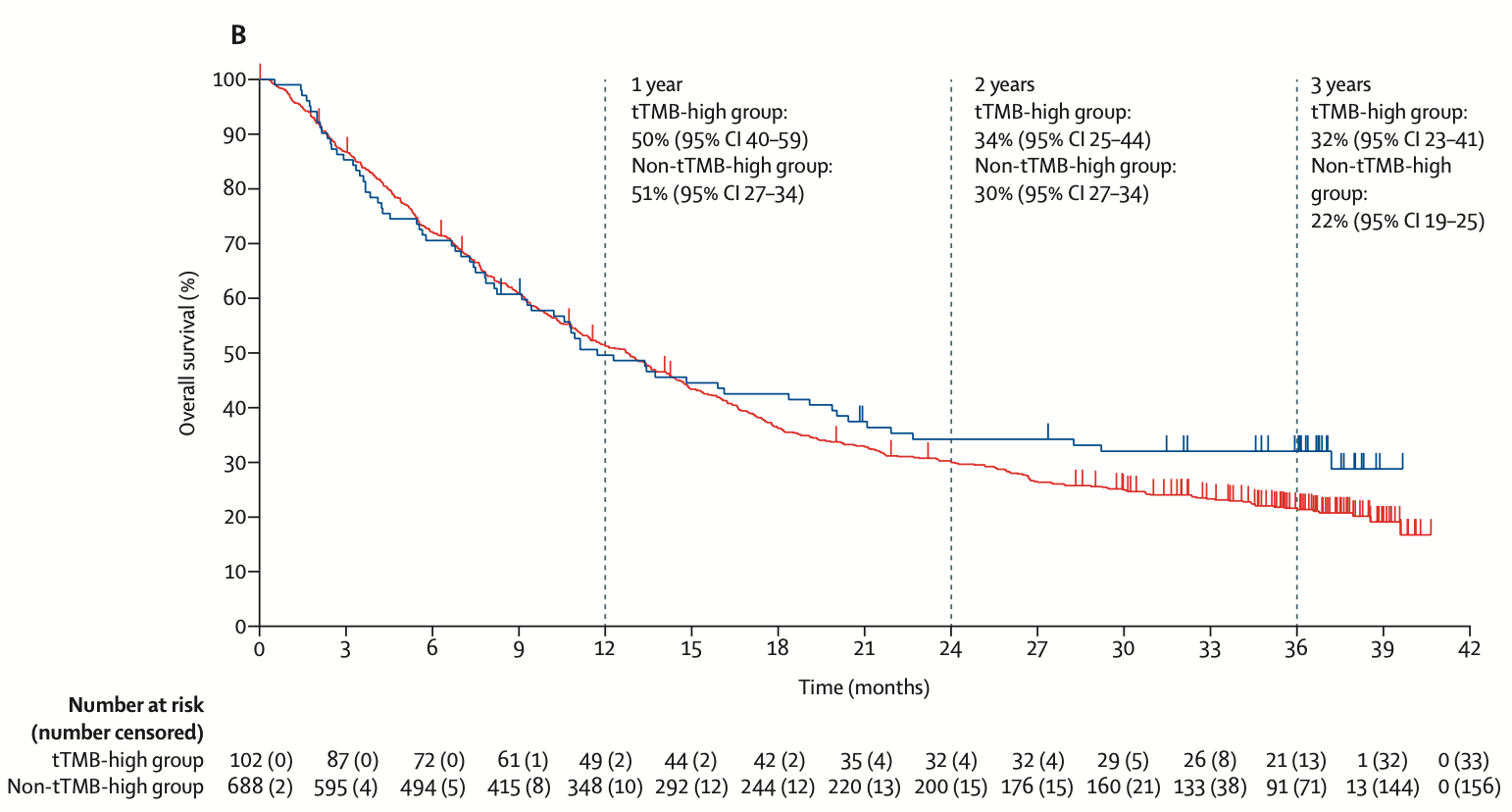

KEYNOTE-158の不随研究の結果からTMBが10mut/Mb以上の場合にペムブロリズマブの有効性が高いことがESMO2019で発表されました。FoundationOne CDxがTMB-Highに対してペムブロリズマブを推奨し始めた2019年終わり頃の時点では懐疑的な意見もありましたが、様々な既成事実を積み上げて、免疫チェックポイント阻害剤ではTMBが高いほうが効果が高いのはもはや周知の事実となりつつあります。MSI-Hに対して行われた単群第2相試験であるKEYNOTE-158試験の一本槍でMSI-HだけでなくTMB-Highまで適応を獲得してしまいそうなMSDの開発巧者ぶりには舌を巻くばかりです。

ただし、上図のようにOSではロングテールの分だけ差が付いているように見えますが、非TMB-High群にはMSI-Hが1症例も含まれていないのにTMB-High群ではMSI-Hの症例が14%も含まれています。したがって、MSI-Hを除いたTMB-High群でもこのロングテールが再現されるのかというのが皆が真に知りたいと思っているクリニカルクエスチョンなのではないかという気もします。MSI-Hを抜いたTMB-High群の生存曲線を見せてくれないか?

全国のエキパネを惑わせまくったTMB-Hに対するペムブロリズマブ、ついに文献化ですね。ってかMSDはKEYNOTE-158の一本で一体いくつの適応を取るつもりなのか…おそろしい子。。

— レ点.bot💉💊🧬 (@m0370) September 11, 2020

/lancet oncol https://t.co/qu1jZ5BF7B

ところで、このページではいったん免疫チェックポイント阻害剤の話題を離れましょう。従来の分子標的薬や細胞障害性化学療法でのTMBとその有効性の関係に関してはどのように考えられているのでしょうか。ここまでパネル検査が普及する前からTMBは測定可能であったはずですが、奇しくも免疫チェックポイント阻害剤がTMBにスポットライトを当てたがために分子標的薬や細胞障害性化学療法とTMBにも注目が集まってきているのか、論文の発表が数多く見られるようになってきました。特に肺癌領域での報告が非常に多く見られます。

ドライバー変異がある肺癌のほうがTMBは低い

非小細胞肺癌においてはドライバー変異がない肺癌のほうがドライバー変異がある肺癌よりもTMBが高い傾向にあります。これは、考えてみると当たり前のような気もしますが。ドライバー変異は一撃で細胞の挙動に大きな影響を与えるものですから、変異が数多く蓄積する前に癌化するということは自然なことのようにも思えます。

また、TMBが低い患者のほうがEGFR-TKIのような標的治療の有効性が高いことも示唆されています。これはTMBが低い方がドライバー変異になっている遺伝子に対する依存度が高いからでしょうか。

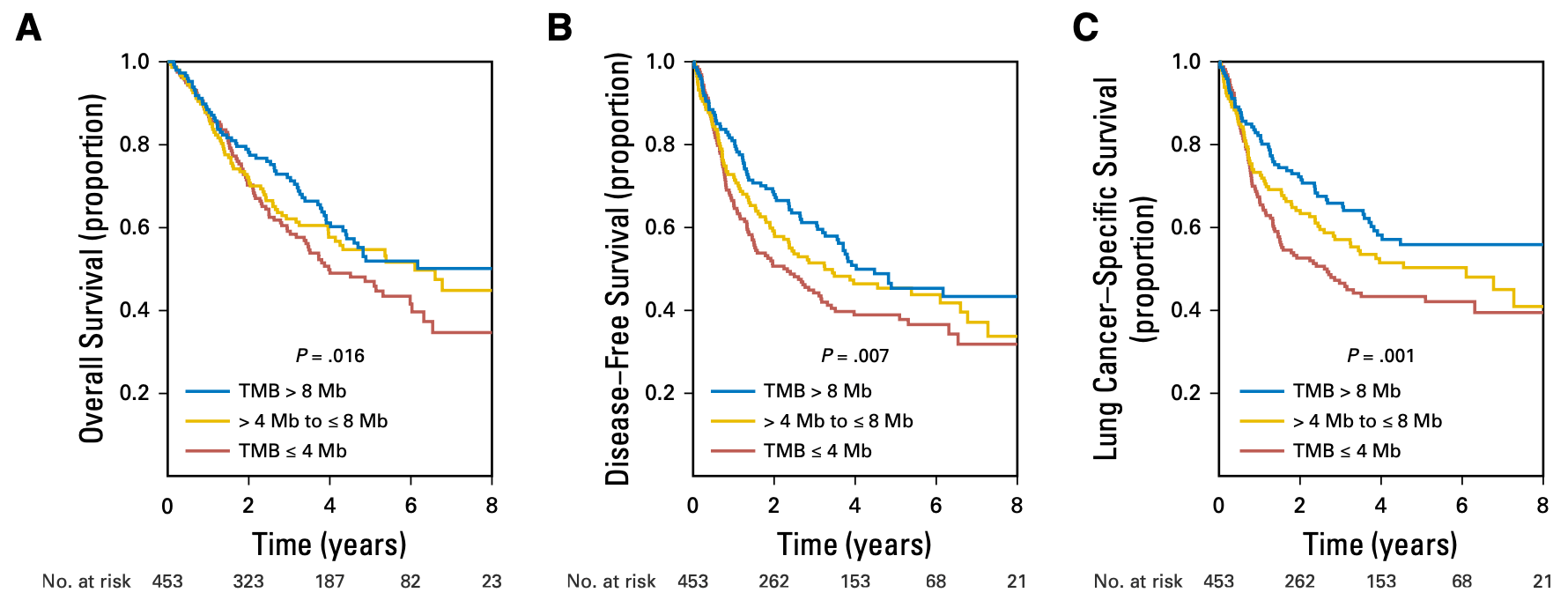

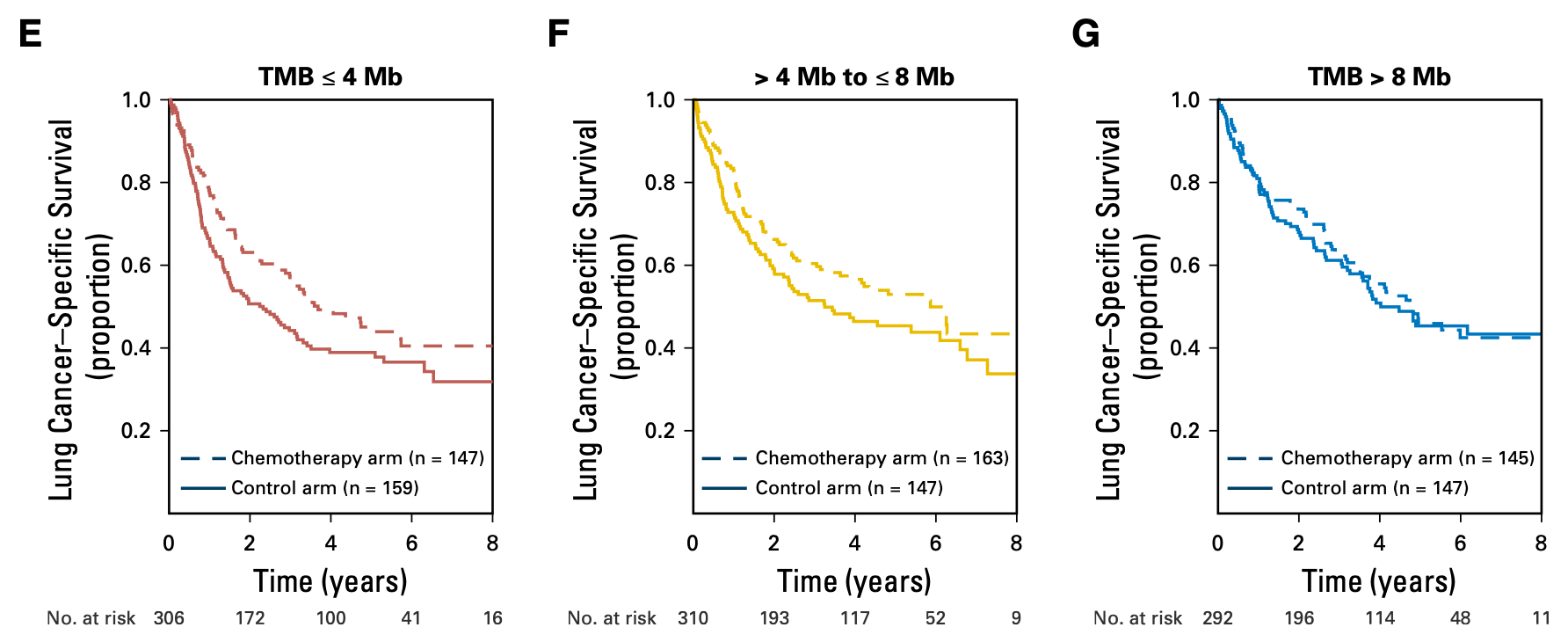

TMBが低い方が術後再発率が高いが術後化学療法の恩恵は大きい

JCOに発表された報告では、非小細胞肺癌の切除後においてTMBを4mut/Mbと8mut/Mbで分けた場合に、TMBが高い方が無再発生存率や肺癌特異的生存率が良いことが示された一方で、術後化学療法の恩恵はむしろTMBが低い群で良いことも示唆されています。これもTMBが低いほうが化学療法の効果が高いことが示唆されているといえそうな結果です。これが大腸癌であればTMB-High群にMSI-Hが混ざっていて、結果がそれに引っ張られているのではないかといえそうですが(MSI-Hはフッ化ピリミジンに耐性を持つことが多いので大腸癌の術後化学療法の恩恵が出にくく、MSI-H大腸癌では術後化学療法が推奨されにくい)、肺癌なのでMSI-Hの影響はそこまで気にせず素直に受け取って良いと思われます。この研究のインパクトは大きい。/J Clin Oncol

化学療法を受ける患者では血中TMBが低い方が予後が良い

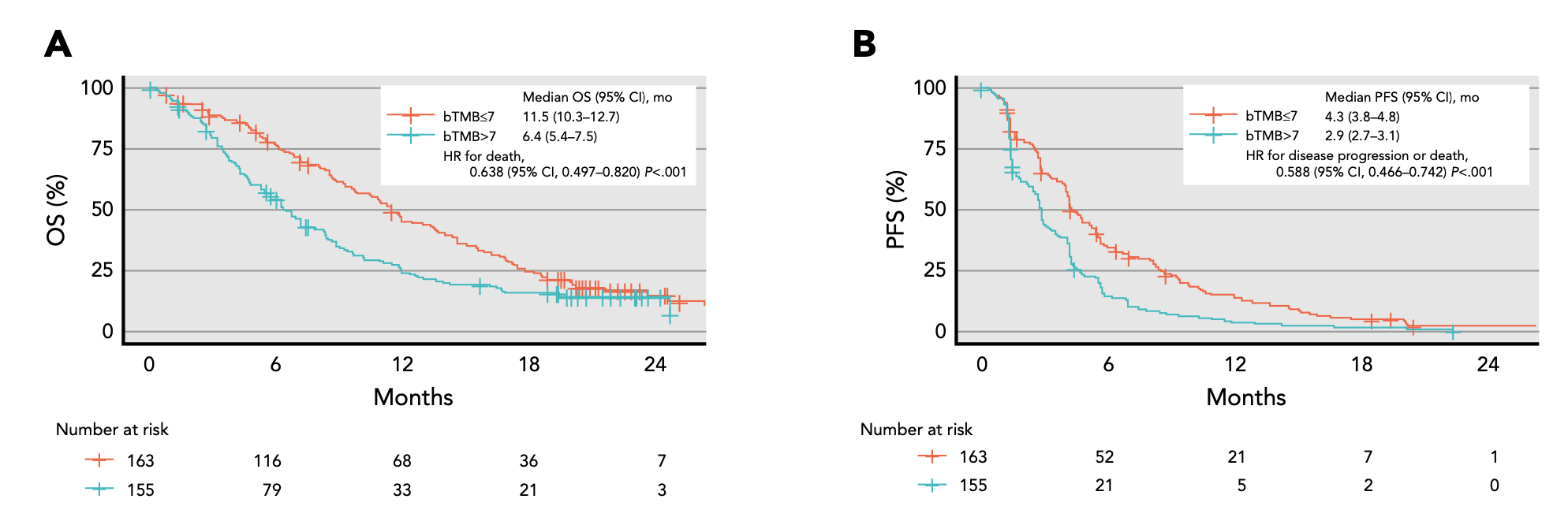

リキッドバイオプシーはいまやがんゲノム医療において無視できない存在になっています。TMBも例外ではなく、リキッドバイオプシーでTMBを測るのも当たり前になってくるでしょう。組織中のTMBではなく血中TMBを、あたかもCEAなどの腫瘍マーカーを測定するかのように使って予後を予測しようという試みもあります。

非小細胞肺癌の2次治療において、血中TMBが低い患者のほうがドセタキセルによる化学療法を受けたときのPFSやOSが長い傾向にあるとの報告です。血中TMBが7以上か7未満かで分けると、OSで7.4→11.9の差があり、PFSでは2.8→4.2ヶ月の差がありました。なお、これはOAK試験とPOPLAR試験のそれぞれのドセタキセル群を元にした検討で、プラチナダブレット後の2次治療としてドセタキセルを受けた患者に基づくデータです(この試験は免疫チェックポイント阻害剤アテゾリズマブとドセタキセルを比較した試験なので、ドセタキセル群のの患者はICIの投与歴がありません)。純粋に化学療法の効果を検討したといえます。

ただし、この研究はもとのアテゾリズマブとドセタキセルの比較研究データセットに基づいて行われた付随研究ですので、いくつかのリミテーションがあります。考えられる理由の一つは、そもそも血中TMBが高い患者は腫瘍サイズが大きく相対的に進行している状態であること。そして、もう一つの理由は、同じサイズであっても血中TMBが高い方がより悪性度が高い(deleteriousである)腫瘍であることが考えられると考察されています。本文中では、KEAP1など薬剤耐性に関わる遺伝子異常を持っているほうが血中TMBが高い可能性もあると言及されています。

他のバイオマーカーとTMBの関係

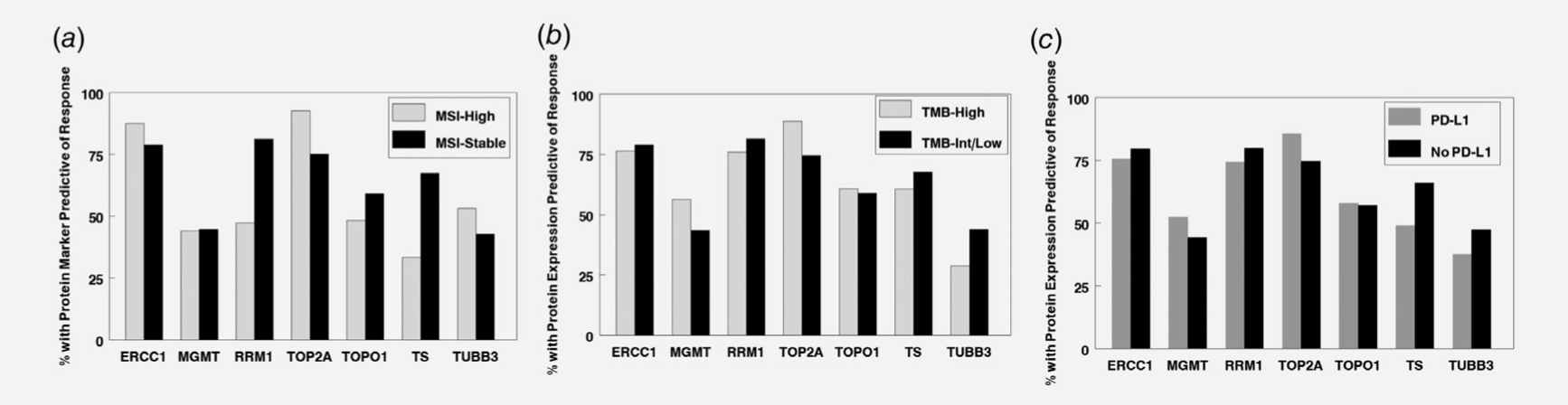

こちらの研究は以前にどこかで取り上げたことがあるような気もしますが、独特の視点で面白いので言及しておきます。既知の化学療法の有効性に関連すると知られているバイオマーカーとMSI・TMB・PD-L1発現などの免疫チェックポイント阻害剤に関連するバイオマーカーの関連を検討した研究です。/Cancer Therapy and Prevention

検討されているマーカーは、プラチナ耐性と関係あるERCC1、脳腫瘍でダカルバジンやテモゾロミドの有効性と関係するMGMT、ゲムシタビンが効きにくくなるかもしれないRRM1、陽性ならアンスラサイクリンの有効性が期待されやすいTOP2A(17番染色体でHER2の近傍に載っていることも有名)、イリノテカンやトポテカンの有効性と関連するTOPO1、フッ化ピリミジン耐性に関与するTS、タキサン耐性に関連すると噂されるTUBB3などです。しかしこの図を見るとTMBと関連のある既知のバイオマーカーはあまりなさそうですねえ。

肺癌以外はTMBが低くてもPFSは長くないというデータもある

ここまで非小細胞肺癌ばかり見てきましたが、非小細胞肺癌は単にTMBが低い方がドライバー変異があるから標的治療の効果がきたいできるだけではないかという疑念が浮かびます。そこで、肺癌以外に関する研究も追ってみます。

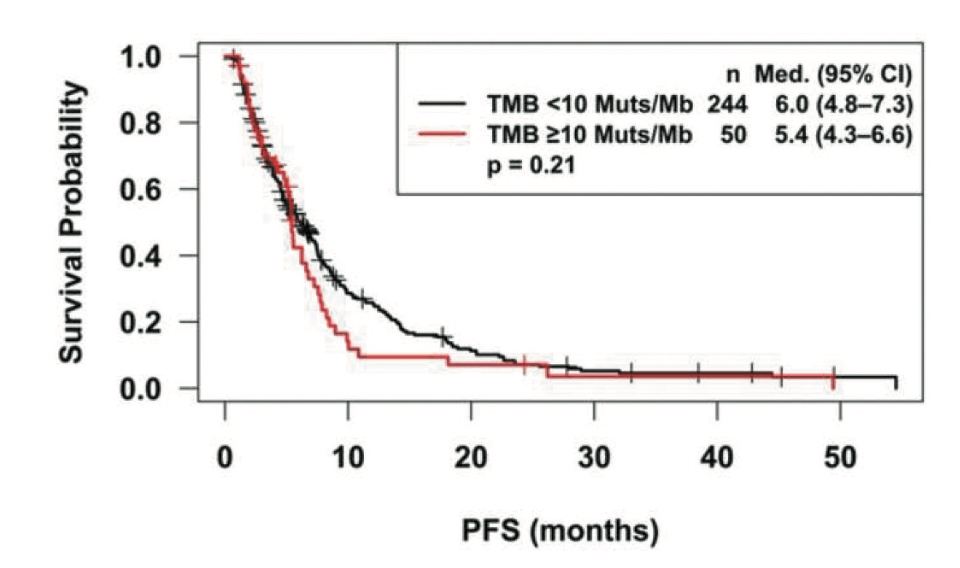

この研究は肺癌以外にも消化器癌や乳癌など様々な固形がんで1,526例のTMBとPFSを検討した研究ですが、これを見るとPFSでは若干TMB-Highの群の曲線が上を行っていますが有意な差はありません。肺癌以外の臓器を含めてしまうとTMB-Highでは化学療法の効果が高いとはいえなさそうです。しかし統計的有意差が無いとは言っても、12ヶ月無増悪生存率では2倍ほど好成績になっているようにも見えるので、これだけでダメと切り捨ててしまうのはもったいないか。/OncoImmunology

しかし、非小細胞肺癌以外の固形がんではTMBと免疫チェックポイント阻害剤以外の化学療法の有効性の関係に関する報告はあまり見つかりませんでした。

血中TMBを測定するのは、腫瘍マーカーなどを測るのと同じ考え方?

考えてみればCEAのような腫瘍由来蛋白質を定量しているものや、大腸癌で変異RASをcfDNAで定量して術後再発リスクを図っている研究と同じ方向性と言えば同じともいえますね。血中TMBを測っているのとCEAを測っているのと、前者はDNA損傷を定量しており後者は蛋白質を定量しており、測定する対象が違うだけでやっていることとしては同じかも。

CEAとかCA125とかの昔ながらの「腫瘍マーカー」もcirculating tumor proteinとかct Antigenとか言い換えたらそれっぽい雰囲気になるのではないか?

— レ点.bot💉💊🧬 (@m0370) July 9, 2020

まとめ

文献を検索してひっかかる順番に取り上げたのですこしダラダラとしてしまいましたが、やはりインパクトが大きいのはJCOの文献です。これとドセタキセルの文献を見ると、やはりTMBが低い方が化学療法が効果が高いのではないかと思わされます。一方で両方とも非小細胞肺癌の文献でありTMB以外にドライバー変異という重要な役者がいます。したがって、小規模とはいえOncoImmunologyの文献で臓器横断的に検討した文献でPFSにあまり差がなかったということも重要視しなければならない気もします。

現状では、TMBが低い方が化学療法の有効性が高いのではないかと思わせるデータはいくつかあるが確定的ではないというスタンスが正しいように思えます。いかがでしょうか。

この記事に対するコメント

このページには、まだコメントはありません。

更新日:2020-09-18 閲覧数:1787 views.