前立腺癌の標準治療はどこまでか問題の続き

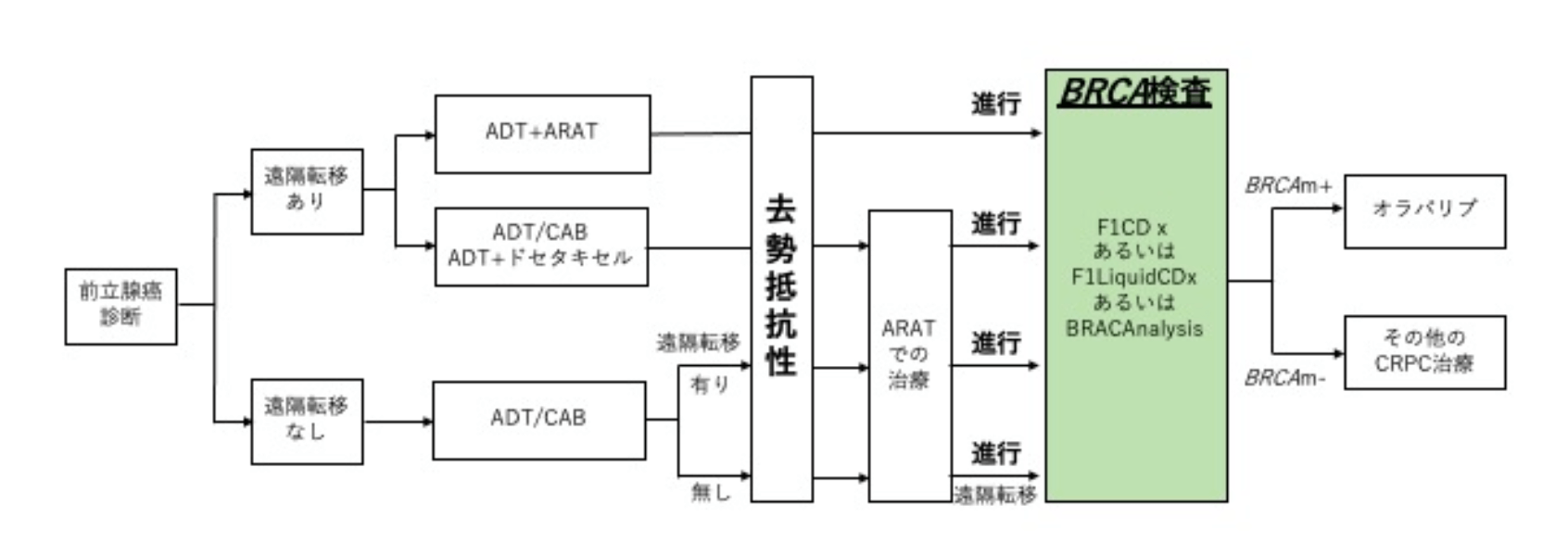

がん遺伝子パネル検査(がんゲノムプロファイリング検査)の保険適用となる標準治療終了見込みとはいつなのかという問題に関して、これまで大腸癌治療ガイドライン委員会のコメント、乳癌診療ガイドライン2018年版ver4(FQ21)、前立腺癌における PARP 阻害剤のコンパニオン診断を実施する際の考え方(見解書)という3つの学会から目安が表明されていました。このうち、泌尿器科学会からの見解書が大きく変化していたことに気づいたので、それについて記載します。

これについては過去の記事も参照してください。

前立腺癌の標準治療とはどこまでか

さて、今回はこの中で泌尿器科学会の前立腺癌の治療のどこまでを標準治療とするかについて注目してみます。

前立腺癌に関しては2021年9月にこのような記事を書いていました。

ここで取り上げる前立腺癌における PARP 阻害剤のコンパニオン診断を実施する際の考え方(見解書)は過去に3つの版が出版されています。

- 前立腺癌における PARP 阻害剤のコンパニオン診断を実施する際の考え方(見解書)2021年1月

- 前立腺癌における PARP 阻害剤のコンパニオン診断を実施する際の考え方(見解書)改訂第2版 2021年8月

- 前立腺癌における PARP 阻害薬のコンパニオン診断を実施する際の考え方(見解書) 改訂第3版 2022年4月

このうち、第1版と第2版には標準治療の解釈として次のような記載があります。

F1CDxを使用後、がんゲノムプロファイリング検査の「結果説明時」を算定する場合、現状では標準治療後の条件(詳細は「V. コンパニオン診断の保険算定に関する留意点」の項を参照)であり、少なくとも1剤の新規ホルモン剤を使用することをmCRPCの標準治療とする。

これは、タキサン系抗腫瘍薬(ドセタキセル・カバジタキセル)を使う前であってもエンザルタミドやアビラテロンの使用歴があれば標準治療後であるとも読み取れる書き方であったために、がん遺伝子パネル検査の実施タイミングに関して界隈がかなりざわついたのでした。

ARATであるとは言っても内分泌療法の一角ですから、細胞障害性抗がん剤を使うことがないままに標準治療を終了見込みと言って良いものなのか?という疑問が湧くのも無理がありません。

拠点病院によっては、やはりドセタキセルは使ってからでなければがん遺伝子パネル検査を保険適用で実施することは控えるべきというスタンスを表明したところもあるようですが、読み方によってはエンザルタミドをしたあとの去勢抵抗性前立腺癌ならがん遺伝子パネル検査をがんゲノムプロファイリング検査として積極的に実施した医療機関もあったことでしょう。

第3版での変わり方

しかし第3版を見ると上記の「少なくとも1剤の新規ホルモン剤を使用すること」という記載は消えているようです。代わりに、次のような記載が新規に加わっています。

がんゲノムプロファイリング検査は、化学療法を含めた標準治療が終了見込みまたは終了後の患者を対象とする。

化学療法とは、去勢抵抗性前立腺癌の場合はタキサン系抗腫瘍薬を指しているものと思われます(ドセタキセルだけでよいのか、カバジタキセルも含むのかはここからは読み取れませんが)。したがって第1版・第2版とはかなりスタンスを変えて、化学療法を標準治療に含めてそこまで終える見込みである段階になってからがん遺伝子パネル検査を実施するべきということを表明したようです。

第2版から第3版にかけて大きく方針が変わっているのですが、この見解書を見る限りなぜそのような方針変更があったのかはわかりません。もしかすると、保険審査当局などから何か言われたのでしょうか?泌尿器科学会の中の人に詳しく聞けばわかるのかもしれませんが、そのような突っ込んだ話を聞ける知人もおらず・・・

いずれにせよ、標準治療終了見込みに関しては泌尿器科学会は今までのかなり攻めの姿勢から若干保守的な立ち位置に戻ったようです。

この記事に対するコメント

このページには、まだコメントはありません。

更新日:2022-07-01 閲覧数:599 views.