抗EGFR抗体による低マグネシウム血症の補正はどうすべきか問題

セツキシマブ(アービタックス)やパニツムマブ(ベクティビックス)などの抗EGFR抗体は大腸癌や頭頸部癌などで標準治療として使用されるキードラッグになっています。高い奏効率や予後延長改善効果、あるいは大腸癌ではPSが落ちた進行期やフレイルの患者にも使用しやすい点などで、今やなくてはならない薬剤です。

セツキシマブやパニツムマブなどの抗EGFR抗体で最も目立つ有害事象はざ瘡用皮疹などに代表される皮膚障害です。これはこれでマネジメントに苦労したり、中には皮膚障害の強さのために継続ができなくなるケースにも遭遇して厄介なのですが、今回はこれではなく、地味ながら気をつけて見ていると意外に遭遇頻度の高い低マグネシウム血症について、その補正をどうすべきかを考えてみます。

標準的な低マグネシウム血症の治療

セツキシマブやパニツムマブなどの抗EGFR抗体による低マグネシウム血症をどう補正するかという治療方針について、王道は硫酸マグネシウムの経静脈的投与でしょう。血清Mg濃度が1.2mg/dlを下回るあたりから注意し始め、1.0mg/dl未満になれば経静脈的投与を行うことを検討します。

- 血清Mg値が1.2mg/dl未満になれば硫酸マグネシウム(1mg/ml)20ml 1A+生食液100mlを、1時間かけて点滴投与

- 血清Mg値が1.0mg/dl未満になれば抗EGFR抗体の休薬

硫酸マグネシウムのワンショット静注は不整脈などを誘発するため(原則として)行うべきではありません。かと言って上記のような方法で20mgの硫酸マグネシウムを投与するのに1時間かけていては時間がもったいない。なにしろ外来化学療法センターでは点滴チェアの回転率を少しでも上げなければ外来治療の予約が取れなかったり外来診察後の待ち時間が際限なく伸びてしまいます。出来るだけ短時間で効率的に低マグネシウム血症を補正したいのが本音です。

マグネシウム塩の経口投与はどうか

低マグネシウム血症の補正方法として、マグネシウム塩の経口的投与はどうでしょうか。緩下剤などとしても使われる酸化マグネシウムは慢性腎不全患者に対して長期間使用する場合は高マグネシウム血症の副作用ができることがあるくらいですから、酸化マグネシウムの経口投与で低マグネシウム血症の補正を行うのは難しくないように見えます。しかし実際にはなかなか思うようにはいかず、経口的酸化マグネシウム投与では低マグネシウム血症の補正はほとんど行えないことが経験的にも知られています。

ただし、MSDマニュアルには低マグネシウム血症の治療としてマグネシウム塩の経口投与が第一に書いてありますが…。ここでは「グルコン酸マグネシウム500~1000mg、1日3回」が提案されています。

点滴投与はどれくらい増量・時間短縮できるか

実際の運用として、たとえばパニツムマブの2週に一度の点滴のたびに1時間かけて1A(20mg)づつの投与を行なっても、なかなか埒が空きません。外来化学療法センターは混んでいるので、点滴時間がもったいない。もっと多量のマグネシウムを、もっと短時間で投与するにはどこまで許容されるのか。

先ほど言ったとおりワンショット静注は心電図モニターと不整脈発症時の緊急対応ができるような、例えば循環器内科医がいる集中治療室や麻酔科医が立ち会う手術室でないと行うべきではないと考えます。緊急的電解質異常症ならともかく、外来通院治療でセツキシマブやパニツムマブの投与を行なっている患者に対して行うのは現実的ではありません。

しかし、2Aくらいを1度に投与したり、1Aを60分ではなく30分に短縮するのは実運用でしばしば見かけます。そこで、いろんな本でどう書かれているのかを調べてみました。

さまざまな教科書などの記載では

南山堂の『がん治療エッセンシャルガイド』はぼくが最も優れた臨床腫瘍学の教科書として信奉している一冊ですが、これには1〜3Aを生食液に溶解して1Aあたり1時間のペースで点滴投与となっていますね。1日で3Aというのは魅力的ですが、それに3時間かかるのはちょっと…。

| 書籍名 | 投与量 | 投与時間 |

| がん治療エッセンシャルガイド | 1〜3A | 1Aあたり1時間 |

| 静がんメソッド消化器癌 | 1A | 30分 |

| 外来化学療法がん薬物療法カンファレンス | 1A | 20分 |

| 新臨床腫瘍学 | 記載なし | |

| がん診療レジデントマニュアル | 記載なし | |

| がん薬物療法副作用管理マニュアル | 1〜2A | 60分 |

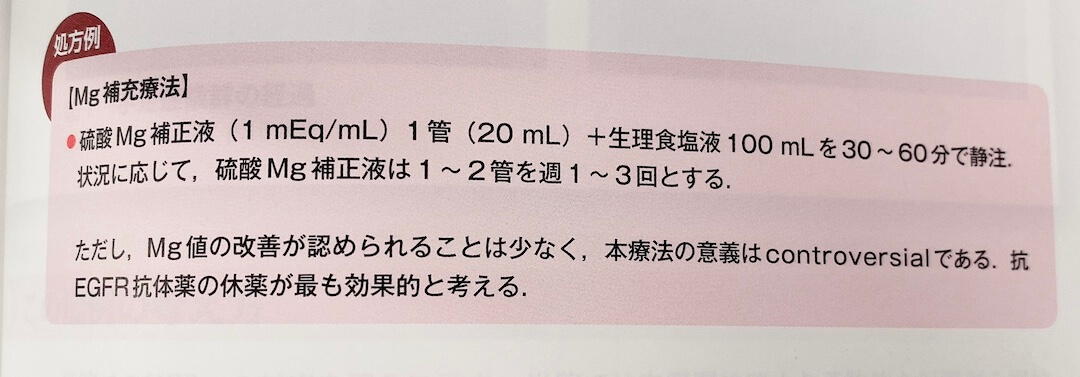

| あらゆる症例に対応できる消化器がん化学療法 | 1A | 30〜60分 |

時間短縮の面では、『静がんメソッド消化器癌』では1Aを30分で点滴投与、『外来化学療法がん薬物療法カンファレンス』には1Aあたり20分と書かれています。これくらいまで短縮するのはOKでしょうか。

一方で、マグネシウムの経静脈的補充は急速に行うと腎排泄されるだけで体内に止まらないため、やはりゆっくり投与でなければ意味がないという意見もあるようです。

腫瘍内科の標準的教科書としてJSMOがプッシュしている『新臨床腫瘍学第5版』や、『がん診療レジデントマニュアル』の第5版〜第8版の索引を見てみましたが、低マグネシウム血症の項目はありませんでした。いずれも教科書というよりはリファレンス集みたいなところがあるので、ありがちな有害事象はこっちではなく各論書を読めということでしょうか。一方で、主に薬剤師さんが使っていてがん診療レジデントマニュアルの姉妹書でもある医学書院の『がん薬物療法副作用管理マニュアル』には、セツキシマブやパニツムマブなどの抗EGFR抗体の低マグネシウムの補正には1〜2Aを60分で点滴投与と書かれています。

面白かったのは室圭先生の『あらゆる症例に対応できる消化器がん化学療法』では1Aを30〜60分で投与と書きながら、そのすぐ後にこれでMg値の改善が認められることは少なく、本療法(つまり硫酸マグネシウムの点滴補正)の意義は…と書いてしまっている点です。確かに低マグネシウム血症が遷延している患者では、経静脈的にマグネシウムを入れても入れても低マグネシウム血症が改善せず、その効果が感じられないことはしばしばありますね。抗EGFR抗体の休薬が最も効果的と書かれており、これはおっしゃる通り。

最終的にはセツキシマブやパニツムマブの休薬が最も効果的で確実な治療法です。

低マグネシウム血症の鑑別疾患は

低マグネシウム血症の原因としてセツキシマブやパニツムマブなどの抗EGFR抗体を考えていても、念のために他の鑑別疾患も挙げておきましょう。医師国家試験の前にはGitelman症候群なども覚えましたが、実際にはそういうものに遭遇することはあまりありませんね(気づけずに診断できていないだけかも知れませんが)。

消化器腫瘍内科の領域でよく遭遇する問題としては、慢性下痢症や低栄養で低マグネシウム血症が起こりえます。特に下痢の副作用を伴う抗がん剤はものすごく多くの種類があり、そのうちの一部はセツキシマブやパニツムマブなどの抗EGFR抗体との併用療法もあります。FOLFIRI+Pani療法のような治療で下痢が長期化していませんか。

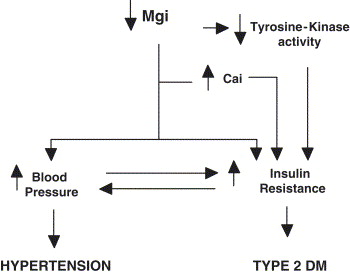

長期間のアルコール多飲症や慢性膵炎による脂肪便でも低マグネシウム血症が生じます。また高カルシウム血症が低マグネシウム血症を誘発することもあります。甲状腺機能亢進症、利尿薬(ループ利尿薬、サイアザイド系利尿薬)も関与します。意外と知られていないのは糖尿病(特にインスリン使用患者)では糖尿病が低マグネシウム血症の原因となることもあるようで、(まだ確立された概念とまでは言えなさそうですが)低マグネシウム血症がある糖尿病患者は予後が悪いという話もあるようです。

意外な治療薬が低マグネシウム血症を解決してくれるかも

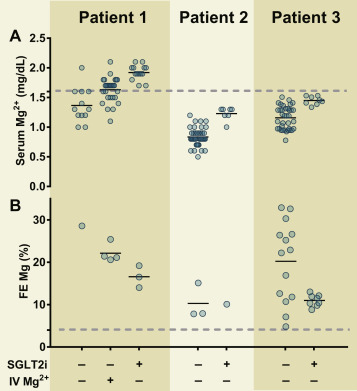

糖尿病と低マグネシウム血症のお話が出たところで、糖尿病薬と低マグネシウム血症の関係の話にも触れておかなければなりません。SGLT2阻害薬は糖尿病のみならず最近は心不全や慢性腎不全でも長期予後を改善するようなエビデンスが登場して急激に活躍の場を広げています。実はこのSGLT2阻害薬が低マグネシウム血症に対しても有効性を示すかも知れないようです。まあ、点滴薬と内服薬とはいえSGLT2阻害薬は意外に高価でありしかも毎日投与なので、費用対効果の面では疑問符が付くかも知れませんが・・・。

低マグネシウム(Mg)血症はMgの補充方法が限られており、治療に難渋しますが、実はSGLT2阻害薬がMg値を上昇させることが知られています。

— だるべ@腎臓内科医 (@Darbepoeti_n) July 26, 2021

機序として、腎臓におけるMg再吸収を増加させることで、血中濃度を上昇させると考えられており、新たな治療法になるかもしれません。https://t.co/qVIQSBAsQS

現状の硫酸マグネシウムの点滴での低マグネシウム血症の補正はいかにも面倒くさく人手もかかるので、将来的には経口剤でコントロールできるようになって欲しいですね。

この記事に対するコメント

このページには、まだコメントはありません。

更新日:2021-11-09 閲覧数:2272 views.