逸脱症例から学ぶがん薬物療法標準治療の実践

標準治療からの逸脱症例に対して、どのようなエビデンスに基づいて考えるか

日本医科大学武蔵小杉病院腫瘍内科教授の勝俣紀之先生の編集された書籍です。がん診療ガイドラインが様々な臓器で整備されて、日常診療でも広く使われるようになってきておりますが、実際の臨床ではガイドライン通りには行かない症例に遭遇することも少なくありません。

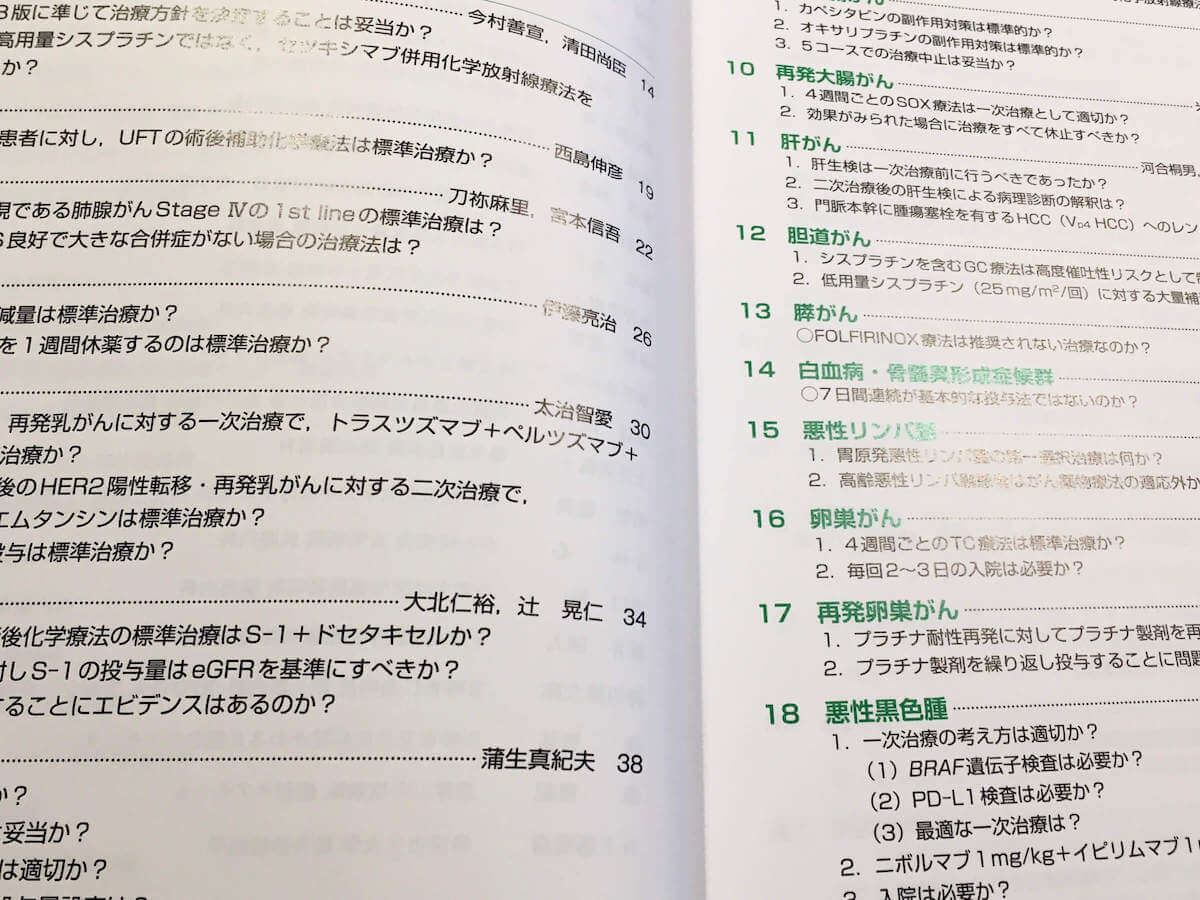

この本はガイドライン通りには当てはめられない症例を取り上げて、どのような治療が標準治療であるか、どこからは標準治療から逸脱しているか、これらのケースに遭遇したときにどのように対処すべきか、これらの点からの腫瘍内科医としてのアプローチの仕方を示してくれています。

実際に遭遇しそうな状況に即した質問形式

たとえば低体重の高齢女性で問題となるeGFRとCCrの乖離(eGFRは体表面積を1.73m2と仮定した場合の値が算出されるため、小柄で体重が軽い高齢女性などでは算出値と実際の腎機能の乖離が大きくなります)、SOX+トラスツズマブ療法でオキサリプラチンによる神経障害が強くなった場合に治療ラインの変更をどうすべきか(オキサリプラチンだけ休薬して2剤で続けるか二次治療タキサン系に移行するか)、化学療法は入院か外来か、など実際に遭遇しそうなクリニカルクエスチョンに対して回答する形式で記述されています。

ほかにも、発熱性好中球減少症(FN)を来したときにバンコマイシンの併用が望ましいのはどのようなケースか、補完代替医療を希望する患者に関連するエビデンスなど、一口ではその是非を決めきれないケースにもどのようなことを考えて判断を下せばよいかというヒントが記載されています。

編集責任者が勝俣紀之先生だけあっていかにもエビデンスをグイグイ押し出す腫瘍内科のスタンスを強く感じますが、個々のクリニカルクエスチョンの設定は実際の臨床で遭遇しそうなケースが多く収載されており、読むだけでも役に立ちテンポよく読みすすめることができます。

病院の体制に関する示唆的な項目も

興味深かったのは高リスクMDSに関する質問。本来であれば7日間投与が標準治療であるアザシチジン。病院が土日祝日は抗がん薬の投与ができないために、間に休日を挟んで投与してよいかという質問に対する上記の返答。これもしっかりエビデンスがあって、5日間投与の2日間休薬後の2日間休薬と7日連続投与では奏効率に違いがあるとのこと。これをもって、病院としても主治医制からチーム分担へと発展させると同時に薬剤師や看護師の協力も得て休日も安全で確実な治療を実施する耐性を整えるべきとのコメントが付いています。非常に実践的で教訓的な内容だと感じます。

![逸脱症例から学ぶがん薬物療法 標準治療の実践! 2019年 07 月号 [雑誌]: 月刊薬事 増刊 | 勝俣 範之 |本 | 通販 | Amazon](cache/ogp/dde8604fb2cf5831dc3f24337affa821.jpg)

この記事に対するコメント

このページには、まだコメントはありません。

更新日:2020-05-04 閲覧数:1540 views.